― もう大人なんだから、そろそろ落ち着いたら?

年齢を重ねていく中で、誰もが一度は耳にするだろう定番のセリフ。特に音楽やアートといった表現を楽しんできた人たちにとっては、”耳たこ”と言っても過言ではないだろう。

その言葉を受け止めて「諦める」道を選ぶ人、抗いながらも「続けることができなくなった」と嘆く人。表現者に限らず、文化的な営みを続けていくための課題は山積みで、こうしている間にも小さな灯はひとつずつ減っている。しかしながら、この未曽有のウイルス禍に直面しても尚、前を向き続けている人たちがいることも事実だ。

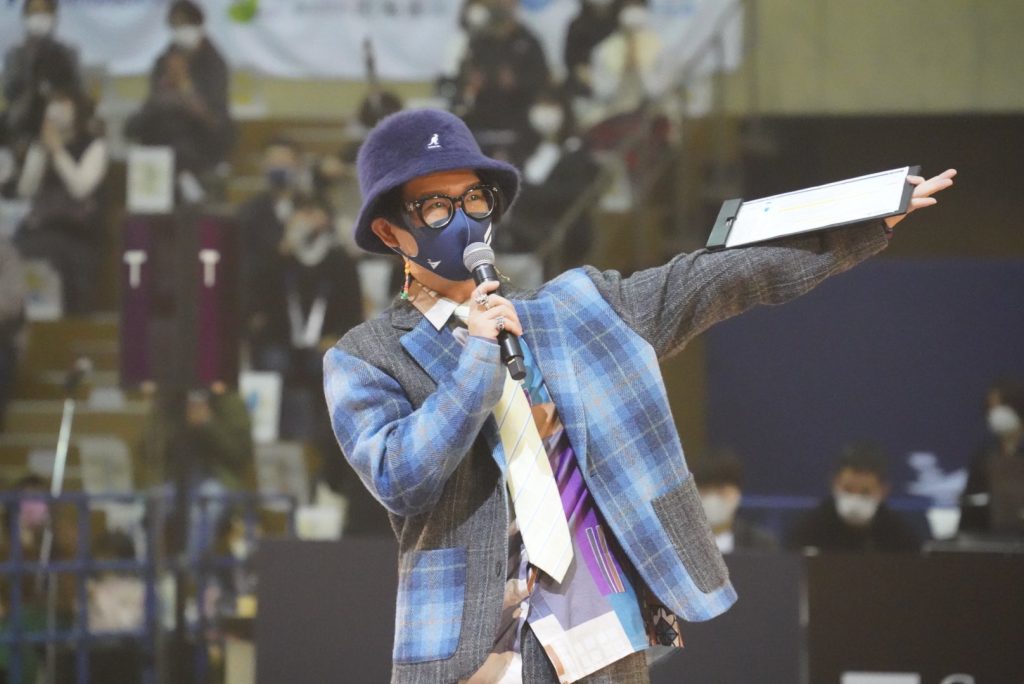

今回は、いまを駆ける長崎のエンターテイナー・NAOYAさんにインタビュー。B3リーグ首位を走る長崎ヴェルカを「声」で支える彼の、心の声に迫りました。

NAOYA

諫早市出身のDJ・MC・ボイスパフォーマー。イベント企画や運営、若手のイベントサポートから出演者の仲介まで幅広く手掛けている。長崎ヴェルカのアリーナMCとしても活躍するサラリーマン。趣味はオンラインゲーム、釣り。

昨今の長崎のエンタメシーンを思い浮かべるとき、たびたび登場するNAOYAさん(僕の感想です)。華やかなステージを彩っている彼が、どういった生い立ちで現在の活動に至ったのか。そのストーリーを訊きました。

ずっと、何者かになりたかったんです

NAOYA:勉強も運動もイマイチで、クラスの人気者でもない。ごく平凡な学生だった僕は、「何者かになりたい」という気持ちだけは強かったんです。それから高校生になって、何となく見ていたYouTubeで見つけたボイスパフォーマンスに衝撃を受けた。それがきっかけで、ビートボックスに憧れを抱くようになりました。

本格的にスタートしたのは大学に入ってから。講義室に集まった同級生50人に名前を書いてもらって、「このメンバーでサークルをつくります」ってアカペラサークルを立ち上げました。なので、設立した瞬間に長崎大学で1、2を争う大きなサークルになったんです(笑)。

「何者かになりたい」という想いから、アカペラサークルを立ち上げるまでのスピード感には驚きましたが、並行してソロでのパフォーマンス経験を積んでいたというNAOYAさん。しかし、その原動力が切り替わる瞬間が訪れたと言います。

エンタメは自分なりのアプローチ

NAOYA:いろんな才能を持った若い子たちの中で、「都会に行かないと輝けない」「売れるためには県外へ」という思い込みがあるなと感じた時期と、長崎の人口が減っているという現状を知ったのが、ちょうど同じ時期だったんです。「あ、長崎に居たいとは思ってないんやな」って。

当時、県内で地産地消を推進している方とご縁があって、「食べて飲んでみんね祭」に携わらせてもらってたんですが、僕が抱えていたモヤモヤと彼らの想いに共通する部分も多かった。

育ってきたまちの魅力を知らずして外に目を向ける前に、知った上で比較してほしい。それでも出ていくという決断をしたとしても、誇れる故郷であってほしい。

飲食とエンタメ、ジャンルは違えど同じベクトルを向いた人たちにお世話になったことで、「僕の使命はこれ(エンタメ)なんだ」ってはっきりとした道が見えたんです。

仲間が外に出ていくこともイヤだったし、長崎の人口が減り続けている現状もイヤ。僕は僕なりに長崎の良さを発信していって、できるところから良くしていこうと。このときから、エンタメの分野で地域に対してアプローチをしていこうという気持ちに切り替わりましたね。

長野:気持ちの部分での転機を経て、活動内容として変わった部分はありましたか?

NAOYA:まずは僕自身が影響力を持つ必要性を感じたので、パフォーマーとしての経験や実績を培いました。それから少しずつ仕掛ける側に。結果、何年後かに「長崎にはNAOYAってのがいてね」という存在になれるようにと思って動いてみたんです。

長野:ご自身が先頭に立って動いていくことで、若い世代の道しるべに。という感じだったのでしょうか?

NAOYA:どちらかというと、都会志向になりがちな子たちに、「長崎でもあなたたちが輝ける居場所(ステージ)はあるよ」ということを知ってもらうきっかけづくりに奔走した、という表現が正しいかもしれないです。

ただ、先頭に立って動いたとしても、ただの地方のパフォーマーだと限界があるので、団体を立ち上げたりもしながら(続けた)。

「長崎では続かない」とされている固定観念を取り払うために。そして、都会のような規模じゃなかったとしても、若者が輝ける場があるということを知ってもらうために。

そうして自身が先頭に立つことで、いつしかパフォーマーとしての価値も認めてもらえるようになったというNAOYAさん。

さまざまな課題に対するアプローチを続ける中で、大学生ながら「のんのこ諫早まつり」実行委員会への加入したり、主催イベントの開催などを手掛けるようになったそうです。

そんなNAOYAさんでしたが、自身の周りが少しずつ盛り上がっていく手ごたえを感じる一方で、ある挫折も経験しました。

内定の取り消しと、3年間の挑戦

NAOYA:活動の幅が広がってメディアへの露出が増えたとき、実は内定が取り消しになったんです。「パフォーマーとして何かがあったときに、会社として庇いきれない」と。

会社がリスクを避けたということはよく分かる。ただ、これが大人になるための壁というか、「こうしてみんな辞めていくんだろうな」って。みんなそこで辞めていくんだけど、「でも俺はやろう。どこまでできるかやってみよう」と思ったんです。

卒業後は、行政と民間の合同イベントに関わりながら幅を広げて、ラジオで喋ったり、ハウステンボスのパフォーマーをやらせてもらったり。仲介業的なこともしながら、3年間を目安に達成する目標を立てて、そこまでは(ほぼ)それ1本で頑張ると決めて挑戦してみました。

全力投球した結果、20歳のときに成人式に出られなかったのに、その数年後にゲストパフォーマーとして招待していただくというミラクルが起きたりもしました。ほかの人がなかなかできない貴重な体験だったので、いい思い出ですね。

長野:現在は会社員をされてますよね? 当時の活動からいけば「エンタメで食べていく」道も選択肢としてあったと思うんですが、どうして就職する道を選んだのでしょうか?

NAOYA:僕の活動の本質は、「専業で食べていくこと」ではないんです。エンタメの観点から、長崎の面白いを発信すること。出て行ってもいいけど、長崎がその人にとって「誇れるまち」でいてくれること。他にも大小いろんな目標がある中で、社会人スキルはあるに越したことはない。そんな感じです(笑)。

「何よりも継続することが大事」だと言い切るNAOYAさん。「このまちが、エンタメで何かを志す人たちが続けられない環境であると思ってほしくない。長崎でも続けられる道がある」ということを、自身の活動を通じて、今もなお訴え続けています。

「結局、オマエも辞めたんじゃん」では意味がない

NAOYA:社会的にも、地方の特性としても、エンタメを続けていくことの難しさは理解している。ただ、僕はそんな世の中でも人としてそういう生き方があるということを認めてほしいと思ってます。

僕自身、団体で一緒に活動する子どもたちに刺激を受けることも多い。「この子たちが頑張ってるんだから、大人も頑張ろう」と思えますし、そういう意味でも大人が活動を辞めちゃだめ。続けていく姿を子どもたちに見せていかないと、僕のメッセージは届かないんです。

これまでで言うと、「イベント未経験だけどやってみたい!」と相談してくださったカフェのオーナーさんと協力して、機材も演者もすべて持ち込みでイベントをやることで、需要と供給をマッチさせたり。

その他にも、歴史ある地元のお祭り(諫早のんのこ祭り)で自分自身がイチからステージをコーディネートできる「パフォーマー大集合」という企画を立てることで、ベテランからステージ未経験の演者まで輝けるようなステージを作ったりもしました。

「輝ける場所がある」と伝えていくだけではなく、自分自身がイベントを企画したり、場をつくったり。その中で必要な営業や交渉も含めて、「輝ける場所を県内に作っていくこと」も僕の役目だと思って、日々奔走しています。

そんな想いで活動を続けていく中で、かけがえのない出会いもあったと言います。

NAOYA:今から5年くらい前だったと思いますが、ベース1本とストリートアンプだけを持って日本を旅していた当時19歳のベーシストと出会ったんです。

彼は日本を背負うベーシストを目指して全国各地を回っていたんですが、出会ったその日に意気投合しちゃって。その日、僕が教えた長崎のいいところを片っ端から気に入ってくれたんです。

それに、僕のように地域を背負って全力で頑張る人がいるんだってことに感動してくれて、「その後も続いた旅の原動力になった」とまで言ってくれた。

それを皮切りに「彼は彼、僕は僕でやるべきことを続けていくんだ」という共通認識が生まれて、お互いがモチベーションとなって頑張れた。のちに彼は世界に羽ばたくベーシストになったんですが、と言ってもまだ23歳の若者なんですが、年に数回は長崎に遊びに来てくれるんですよ。

僕がきっかけで、長崎のことを心から好きになってくれたというのがめっちゃ嬉しくて。彼が来るときは必ず一緒にイベントを企画して、イベント前には彼の大好きな岩崎本舗と若竹丸でおもてなしをしてます(笑)。

発信を続けたら、ちゃんと伝わるんやなぁ……と。そのおかげで、僕も自分の活動に対して「間違ってないんだな」と確信を持てました。

そんな彼とは今でもめちゃくちゃ仲良しで、年越しの瞬間すら電話しちゃうくらいの大親友なんです。

葛城京太郎というベーシストで、いまはRED ORCAとPhatSlimNevaehいうバンドで活動しています。20歳の若さで、アメリカで行われる世界最大の楽器の祭典・NAMM SHOWというイベントに出演するほどの実力者なんですよ。

鬼滅の刃でおなじみのLiSAさんのシングル曲でベースを弾いていたり、TVCMの楽曲を提供していたりと、とにかくヤバい若者なので、気になる人はぜひホームページなどぜひ調べてほしい……って、これ僕のインタビューでしたよね?(笑)

長野:NAOYAさんの熱烈な愛がビシビシ伝わってきたので大丈夫です! 僕も同じような気持ちになることがあるんですが、自身の活動から生まれる繋がりって、本当に心が躍りますよね。葛城さんのこと、読者さんが調べなくてもいいようにちゃんとリンクを貼り付けておくので安心してください(笑)。

長野:普段は働きながら、休日を使って活動を続ける。仕事と活動の両立という部分で、難しさを感じている部分はないのでしょうか?

NAOYA:簡単か難しいか、と聴かれたら「楽しい」ですね。僕はいまの活動に使命を課していながらも、根本的にはやりたいことをやってます。「やりたいことを、どれだけやるべきなのか」という基準は自分の裁量で決まると思ってます。

なので、環境のせいにしてしまいそうなときは、一度立ち止まって考えてみるといいかもしれません。それでも続けられればその人自身の言葉の重みは増すと思いますし、「NAOYAはその形でやってるよね」と思ってもらえることで、それが選択肢のひとつになるはずなので。

昨年10月、「コロナ禍で様々なイベントが制限されていることに寂しさを感じていた」と振り返るNAOYAさんはイベントを企画。東長崎地区にある教宗寺の本堂を活用した音楽イベント〈寺スハウス〉を開催した。

その日、イベントのライブ配信を手掛けたことでNAOYAさんへのインタビューを決意した僕は、当時のことについて訊きました。

同じベクトルの仲間が集えば、地域はもっと面白くなるはず。

NAOYA:演者もお客さんも、一人ひとりがちがう人生を生きている。それでもライブ会場という空間では全員が同じ時間を生きていて、僕も含めてその居場所が失われたことで寂しさを感じていた。

「誰もが来ていい場所」というお寺の存在意義ともマッチしていたし、同じベクトルを向いた仲間もいたので、何かできないかというところで〈寺スハウス〉を企画したんです。

長野:実際にイベントを終えてみて、いかがでしたか?

NAOYA:やって良かったなと思いますし、僕が持っているスキルやノウハウ、機材といったところで若い世代をサポートしながら、こういうイベントがもっと増えていったらいいなと。

それぞれきっかけは違えど、「長崎で○○したい」みたいな人たちはたくさんいる。でもそのどれもが細くて、小さな村が多いんです。村が多いことは長崎にとっていいことなんですけど、それらが束になれていないところは課題。ここが上手く繋がっていくことで、地域はもっと面白くなると思います。

自身の挑戦や趣味、市民活動。それらを足止めされることは往々にしてあり得るだろう。そして、それを環境や他人のせいにすることはとても簡単で、故に「続ける理由」よりも「辞める理由」の方が世の中には溢れている。

それでも立ち止まって、「本当に動けないの?」「動けない原因って?」と見つめ直してみると、「繋がれた鎖がある」と思っている自分自身が足かせになっていることもあるかもしれない。それが気付くことができれば、進む道が開けたりするのかもしれない。

誰しもが「自分らしさ」を探しているのだから、選択肢は人の数だけ存在していて、どんな生き方を選んでも正解なのだ。

どんなに小さくてもいい。そこにあなた自身の目的があるのなら。

写真提供:NAOYAさん(ファンの方の撮影も含む)